Paintin´#1-10 von Gregory Volk

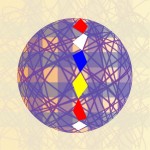

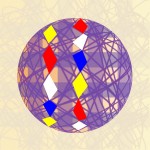

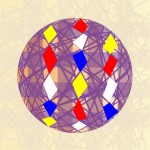

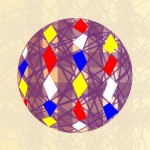

Mikael Erikssons schlichte neue Arbeiten, die er spielerisch „Paintin´“ nennt, beschäftige sich in vielschichtiger weise mit Malerei als solcher — bis auf der Tatsache, daß sie gar nicht gemalt, sonder am Computer hergestellt sind. Man hat das Gefühl, daß Eriksson, der durch und durch ein Maler ist und auf eine komplexen Werkkörper von reich strukturierten, oft figurativen Bildern zurückblicken kann, dieses Medium weder benutzt, um seine eigene Ästhetik zu demontieren, noch um explizit in ein neue Richtung zu aufzubrechen, sondern um noch einmal einige der fundamentalen Bausteine nicht nur seiner Malerei, sondern aller Malerei zu untersuchen: Linie, Streifen, Raster, Bewegung, Farbe, Hintergrund, Individuelle Elemente (von denen einige aus frühere Werken stammen und wiederverwertet werden) sind nach einem taxonomischen oder lexikalischen Prinzip isoliert und kompiliert, werden dann gegenübergestellt, so daß sie Verbindungen und Dialoge miteinander eingehen. Diese Bezüge offenbaren sich in jedem einzelnen werk, aber mehr noch, wenn man die Arbeiten als Serie betrachtet: ein system mit offenem Ende, das einem mit einem Liniengeflecht gefüllten Kreis hervorbringt, ein grünes Raster über den gleichen Linien in einem anderen Bild, weniger ausgeprägte Raster, die wie schemenhafte Schutzmembranen wirken oder leuchten gelb, rot, weiß und blau ausgemalte geometrische Formen an denen Schnittpunkten der Linien. Diese Arbeiten haben eine ausgesprochen unpersönliche Ausstrahlung, eine art neutrale, nivellierende Präzision, die vom schwungvollen und eigenwilligen expressiver Malerei nicht weiter entfernt sein könnte. In mitten alle dieser Neutralität spielt sich jedoch etwas sehr persönliches ab, denn Erikssson hat sich mit Beharrlichkeit und Rigorosität darauf eingelassen, die Dinge, mit denen er sich über Jahre beschäftigt hat, in frage zu stellen, sie neue zu überdenken und aus verschiedenen perspektiven zu betrachten, sich mit ihnen optisch, wissenschaftlich, philosophisch, praktisch und poetisch auseinanderzusetzen — mit tüftelndem Verstand und unermüdlicher Neugier.

Eriksson hat sich für seine Bilder in der sehr anderen Bereich des Computers begeben, doch ein mal dort angelangt, beläßt er die Dinge nicht als Cyberformen im elektronischen Raum. Statt dessen bringt er sie in der unmittelbare dingliche Welt zurück, in der Bereich des Tastbaren, stofflichen und Objekthaften. Er komponiert seine Bilder am Computer, druckt sie auf einem Spezialpapier aus und läßt sie mit mehreren lagen Pappe industriell zu einem Laminat pressen, das normalerweise für Haushaltsmobiliar verwendet wird. Es entstehen hybride Objekte, die einerseits Verwandtschaft zu Logos und Emblemen erkennen lassen, anderseits eine Strom von Assoziationen freisetzen: ein einfacher, mit Linien gefüllte Kreis ist lediglich ein Kreis, nicht sonst, läßt aber zu gleich an Atomen und Moleküle denken, an vergrößerte Details, Zellenstrukturen, an sirrende Elektronen und die „Superstrings“ höhere Physik (Eriksson hegt übrigens ein leidenschaftliches Interesse für die Physik). Diese Bilder sind wie Mini-Welten: exzentrisch gemusterte Darstellungen eines planetarischen Ganzen.

Vergegenwärtigt man sich die metaphorischen Konnotationen der Form und wie sie auf unterschiedliche mentale Prozesse und Auffassungsweisen hindeuten, bekommt men ein Vorstellung nicht nur von der formalen, sonder auch von der psychologischen Komplexität, um die es hier geht. Angesichts dieser scheinbar neutralen Bilder, die jeglicher Subjektivität, psychologischen Nuancen, Inhalt, Gefühlsbetontheit geradezu entgegenstehen und vor allem (im Gegensatz zu seinen großformatigen Gemälden) jeden Ausdruck von Eigenart vermeiden, es ist interessant zu beobachten, wie sehr Erikssons eigene Impulse und vielseitige Interessen in der Arbeiten einfließen. Eriksson besitzt ein Art modernen Renaissancegeist, der sich behende zwischen Mathematik und Kosmologie, Philosophie und Technik, Wissenschaft und Musik hin- und herbewegt. Jedes Bild hat seinen Ausgangspunkt in der Mathematik, in genau definierten geometrischen Formen sowie stufen von Addition und Subtraktion, die sich als System entfalten — eine leerer, gelbe Kreis führt zu einem mit Linien vollgepackt Kreis, zu einem Raster, zu hellen senkrechten Streifen und vertikalen Anhäufungen von mehrfarbigen Rhomben und gleich aus dem Gleichgewicht geratende Parallelogrammen. Aber der Mathematik hier hat kosmologische Implikationen, muten diese arbeiten doch wie Darstellungen von Vorgängen in der Welt: Ordnung und Chaos, Schema und Zufall, Teil und Ganzes, Fülle und Leere. Die Linie sind in der innere von perfekten Kreisen konzentriert., doch sie dringen von dort osmotisch durch die Kreislinien zu den Bilderändern, wo sie blasse Spuren hinterlassen und eine Art Abwesenheit oder Entleerung anzeigen — eine Verschmelzung von Konzentration und Diffusion.

Musik ist ebenfalls präsent, denn diese Bilder haben ein vibrierende Kraft, die der Tonüberlagerungen in Ambiente Musik ähnelt. Das geht vermutlich auf Erikssons eigene langjährige Beschäftigung mit elektronischer Musik zurück, und es gibt ein interessante Parallele

zwischen die an Computer hergestellte Bilder und der ebenfalls an Computer hergestellten schlichten hypnotischen Musik. Natürlich finde sich Bezüge zu verschiedenem Formen geometrischer Abstraktion der letzten Jahrzehnte, doch was hier den Hintergrund bildet, ist eine Affinität zu Generationen von philosophisch interessierten Gemütern, zu all jenen fiebrigen Fahndern, die im Diagrammen, Geometrie, Zahlfolgen, Gleichungen und musikalischer Strukturen zu kosmologischen Zusammenhängen gefunden haben. Mikael Eriksson kann ein sehr geduldiger Künstler sein und die Wiederholung als Thema und Arbeitsprozeß ist seit langem ein wichtiger Teil seiner Werke.

Für seine Serie von Gemälde die die Zahl ” 8“ zum Thema haben — ein Symbol der Unendlichkeit und Sinnbild des liegende Körpers — füllte er Notizbucher mit diese Form, nicht als konzeptuelles Projekt, auch nicht aus eine Sinn für akribische, kompositorische Perfektion, sonder um der Form mit alle ihren Implikationen aufzunehmen, sowohl in intellektueller als auch im spirituellen Hinsicht. In seine neue Arbeiten offenbart sich dasselbe Interesse, das nun in den digitalen Bereich hinein erweitert wurde — denn erst hier ist den exakte Wiederholung und präzise Variation unendlich möglich. Für mich ist Erikssons Computerdarstellungen mit ihren klaren, programmatische Logik und den auf Wesentliche beschränkten Formen ein geheimnisvolle Offenheit zu eigen ist, die zugleich kathartisch und bezaubernd wirkt.

Gregory Volk